1990年,普陀山地处偏僻,岛上商品流通渠道极为有限。这一现象不仅揭示了普陀山当时商业发展的难题,也成为了当地独特的记忆。

普陀山1990年商业概况

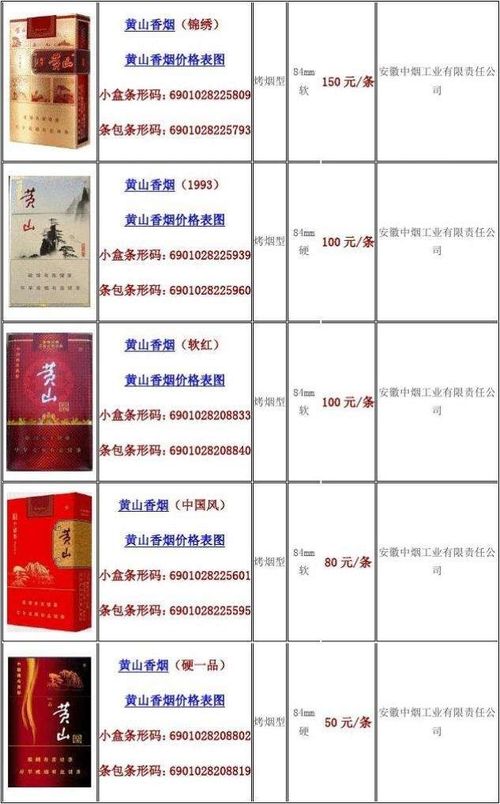

1990年,普陀山尚无百货超市,仅有寺前街设有供销社门店。该店销售传统日用百货,种类相对有限。彼时,普陀山正处于旅游业复苏阶段,作为一处风景名胜地,却尚未开始售卖进山门票,这反映出当时商业体系尚不成熟。全山范围内,众多小商店和杂货店构成了主要的商品供应网络,它们成为了普陀山与游客之间进行商品交易的关键途径。

普陀山特有的商业氛围得以在小商店这一流通渠道中显现,这些小商店的存在,源于其独特的地理位置和发展水平。由于这些因素,游客们不得不依靠这些小商店来购买所需的各种商品。

普陀山军营门前杂货店兴起

在1990年至1993年12月期间,普陀山军营门前设有三家小型便利店。当时,军人服务社面临商品种类有限、营业时间固定的困扰,这使得小杂货店显得尤为关键。众多军人成为这些便利店的常客,对于他们来说,这增加了购物选择,不再仅限于军人服务社。

位于军营门口的便利店,有效填补了服务社的空缺,满足了军人们特定的购物需求,诸如临时性生活用品的采购等。正是这一特点,使得这些小型便利店得以持续稳定地运营。

小杂货店老板阿代的情况

阿代,一位经营杂货店的店主,与其家人共同维系着这家小型店铺。店内成员包括他的妻子和年约四五岁的儿子,这家小店无疑是他们家庭的经济支柱。远离故土,阿代携希望来到普陀山,期望通过经营小店养家糊口,追求美好的生活。然而,由于普陀山旅游业当时尚未成熟,生意并不理想。如同众多普通创业者,他怀揣梦想,在有限的条件下奋力前行。

阿代一家在普陀山依靠经营一家小杂货店,努力维持生计。他们所承受的,不仅是经营上的挑战,更有远离故土的孤独感以及对未来生活的诸多不确定。尽管如此,他们依旧坚定地坚守着。

阿强的杂货店经营

阿强,一位来自黄岩的杂货店老板,年约四十余岁,其体型圆润、身材不高,肤色偏黑。他与家人共同打理这家店铺,尽管店铺面积较宽敞,但空间显得相当拥挤。其长子每日夜间在一家餐馆担任守夜工作。他们的主要客户群为游客与军人。不久前,由于阿强的店铺占用了道路,导致其被拆除,随后店铺迁移至距离原址50米之遥的佛教学院门前。

阿强在新居所遭遇了困扰,某晚,其玻璃门不幸被破坏,这一事件凸显了他们经营微利生意时所遭遇的风险与不可预知性。普陀山独特的社区氛围和人际网络亦在此次事件中得到了体现。

阿贵的杂货店

普陀山电影院侧畔,阿贵所经营的杂货店同样给人留下深刻印象。这些杂货店店主们,普遍受教育程度不高,他们大多远离故土,为了生计而辛勤劳作。尽管普陀山旅游业当时尚不兴旺,但他们却因普陀山的日益繁荣而逐渐获益。每一间小杂货店都承载着一个家庭的奋斗历程,无论是阿贵,还是阿代和阿强,他们都在这片土地上,凭借自己的努力,维持着生计。

普陀山各处的小型杂货店构成了独特的风景,彰显了普通人在特定环境中顽强生存的精神。

普陀山故事的回顾性思考

三十多年前,普陀山的记忆或许存在误差,因每个人的听闻可能有所差异。普陀山小杂货店与海军的故事,展现了那个时代普陀山的社会风貌,同时记录了普通人的喜怒哀乐。这些看似平凡的故事,实则映射了特殊时期普陀山居民的生活状况。

读者朋友们,你们是否曾有过在偏远地区努力创业、寻求生存的经历?我们诚挚邀请您分享您的经历,点赞并转发,让我们共同回顾并讨论那段在普陀山度过的特殊时光。