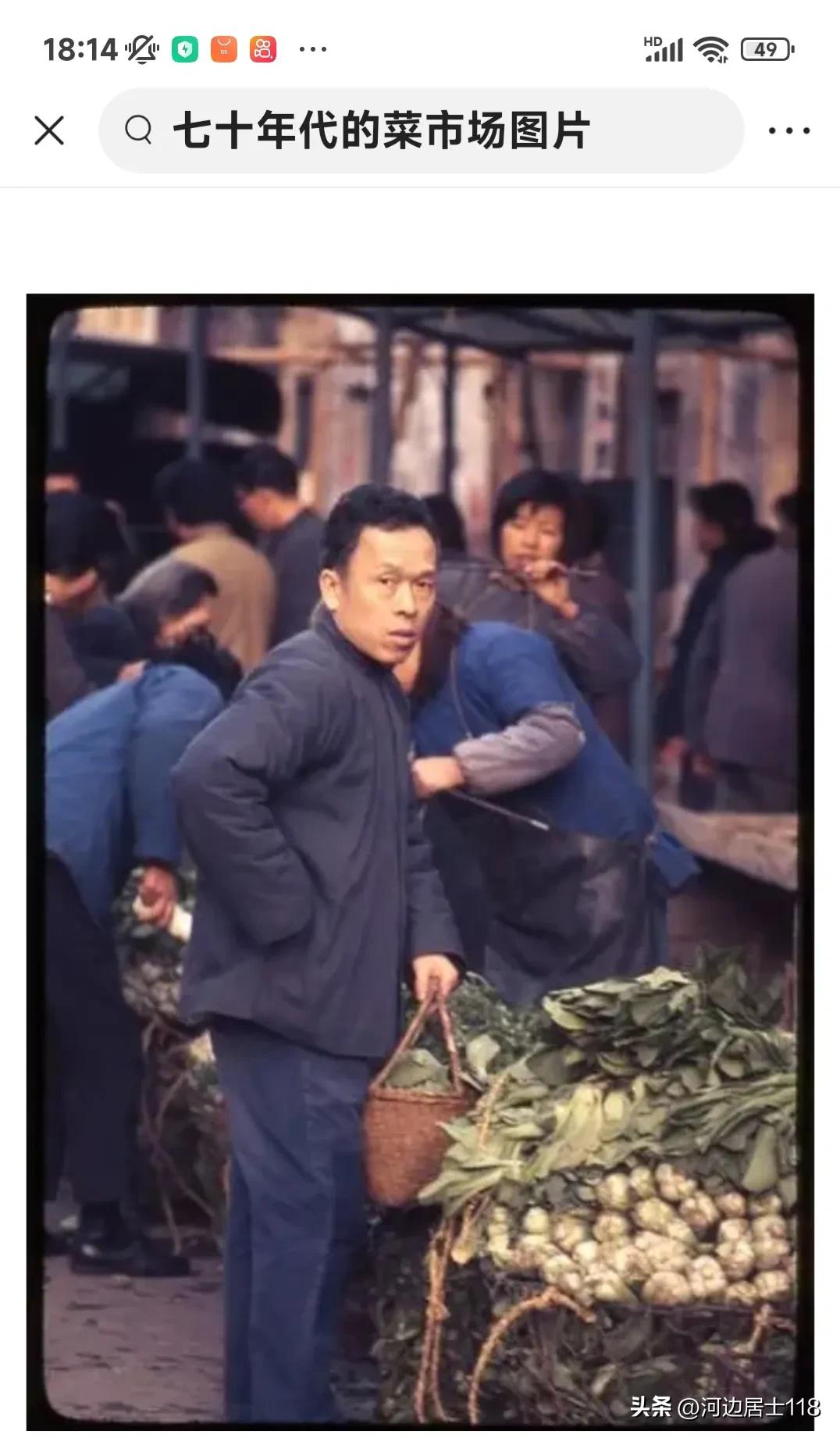

文化大革命发生已久,彼时的农贸市场景象,唯有当年亲历者方能深刻回忆。这段历史蕴含着那个时代的痕迹,凸显了现今与往昔生活的显著区别,引发人们深思。

老人记忆中的文革时期

在那个渐行渐远的年代,70至80岁高龄的老人对那个时期的农贸市场有着深刻的记忆。那时,粮食和商品严重短缺。许多年轻人尽管饭量大,却常常面临饥饿的困扰。例如,在家庭中,正值孩子成长发育阶段,他们不得不忍受饥饿之苦。当时,人们的收入普遍较低,一般工人的工资往往难以满足家庭的基本开支。有些家庭,父母双方的工资甚至仅能维持最基本的生活费用。

当时,大多数家庭的经济条件极为拮据。各项生活费用都由微薄的薪水承担,众多家庭成员拥挤在狭小的福利房中。居住环境狭窄,生活设施简陋,家庭成员们围坐在租来的小饭桌旁共进餐食。尽管那个时代生活艰辛,但人们依然努力适应并习惯这种生活方式。

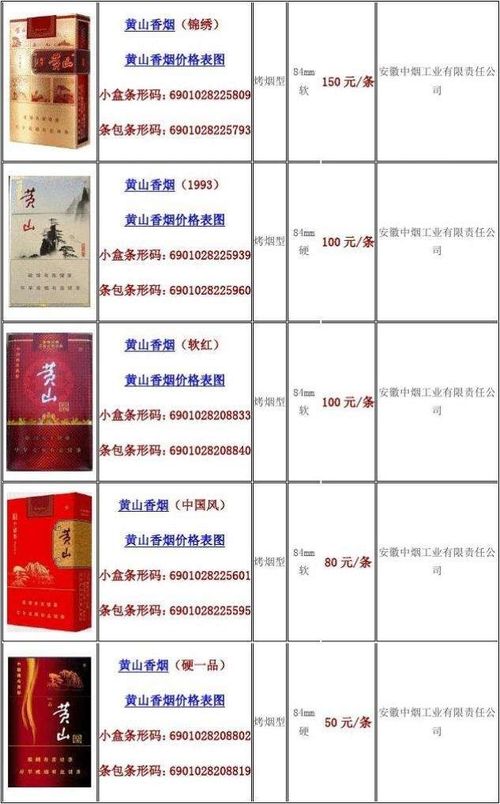

当时的物价情况

我国实行全国统一的价格政策,粮食售价为每斤一角三分。各类小吃,例如含有碎肉的小锅米线,面条的价格为每碗一角二分,而豆花米线仅需六分钱一碗,但分量普遍较小。布票发放的布制品,个人持有的布票数量不足以制作一件新衣。日常生活用品则依赖购货券进行购买。每月仅能分配到半块肥皂和一支牙膏,供应量受到严格限制。当时市场上并无自主定价权,企业必须严格遵循国家计划进行生产和销售。

在当前这种定价与供应体系下,物资本身供应不足。无论是粮食还是日常用品,民众均须依照规定进行采购。即便需求未得到满足,亦无其他途径进行补充。市场缺少了应有的丰富性。物资短缺对民众生活产生了显著影响,使得日常生活被限制在狭窄的框架之中。

严惩投机倒把行为

“投机倒把罪”主要涉及非法买卖农产品与工业产品的行为。该法律规范导致市场交易仅能依照固定模式进行。无论是农产品还是工业产品,均不得擅自进行交易以谋取利益。

彼时并未存在所谓的自由市场,这一罪名对工商业的发展产生了显著的制约。一般民众即便手头拥有多余的物资,也不敢轻易进行市场交易。这一现象源于计划经济时代特有的历史背景。

企业生产与工人状况

在计划经济时期,企业按照既定计划生产商品,工人的薪资水平保持稳定。正如文中所述,即便企业产品售价上升,工人的工资与奖金并无增长。工人还需参与工厂组织的农业劳动,其劳动强度相当大。当时,工人实行每周六天的工作制度,加班并无额外报酬,且在业余时间还需参与义务劳动。

厂办农场曾是那个时代的独特现象,工人们直接参与农业生产,这一模式与现今的劳动分工体系截然不同。当时,工人们的报酬仅限于按时发放的少量工资,并未享有任何额外的收入或奖励。

粮食供应的情况

在粮食供应紧张时期,粮食局采取的措施包括以玉米面、荞麦面等替代大米,供应市民日常口粮。在食堂,一顿饭的费用仅需5分钱,若食物不足,则需借助豆瓣酱来增加饱腹感。这种粮食供应模式凸显了当时粮食资源的极度紧张。城市居民在食物选择上受限,不得不接受国家统一调配的供应。在计划经济体制下,粮食的调配成为了一种不得已的应对策略,同时也从侧面揭示了当时粮食生产的短缺状况。

今昔生活大对比

当前生活经历了翻天覆地的变革。无论是城市居民还是农村居民,他们的生活水准都显著超越了文革时代。国家已建立并逐年提升养老金制度,确保了民众的基本生活保障。温饱问题已不再是难题,市场上商品琳琅满目,消费者可自由挑选商品的价格与质量。

当前,相较于以往,民众的生活体验显著增进了自由与幸福感。这一变化,无疑是国家持续进步的直接体现。不禁引发思考,面对今昔生活的显著差异,大家对未来生活的展望是否更加充满期待?我们诚挚邀请读者们参与讨论,留下宝贵意见,为文章点赞,并广为传播。